目前,我国的社会工作事业发展指标主要靠咨询人次、个案数、小组活动数、社区活动场次反映社工工作成果。这些数据体系存在“外行看不懂、内行看不清”的状况,难以清晰、直观地反应社工活动的实际情况,亟待重建统计指标体系。

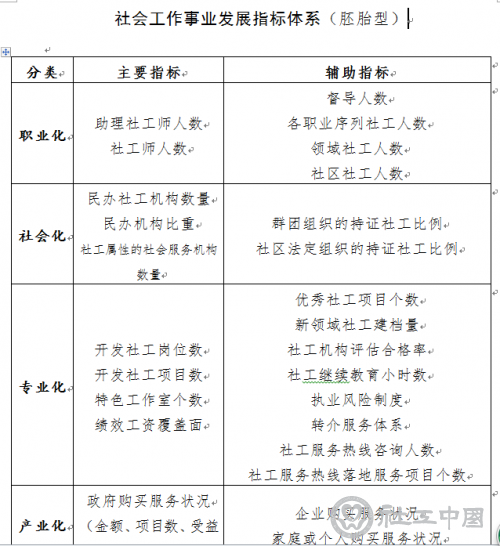

一、衡量社工事业发展的七个维度

(一)职业化

社会工作者是法定的国家职业/工种资格(标准),职业编码为 X4-07-01-05。2008年人事部与民政部共同确立了社工职业序列,即助理社工师(初级)和社工师(中级)。一旦国家开考高级社工师,将增加此职称序列的统计。截止2013年底,全国持证社会工作者共计123084人,其中:社会工作师31183人,助理工作师91901人。反映社工职业化发展水平,可以采纳上海市的做法,从功能上细化社工职业。上海市在《关于推进本市社会工作者队伍建设的意见》(沪委发〔2009〕32号)文中,提出建立一线服务、临床治疗、督导评估、机构管理、行政监管、政策研究6个职业系列。职业序列的建立在近期有助于克服社工等级工资产生的“天花板”现象,并有利于转换更多的社工存量人才,在远期有助于促进人才职业生涯管理。反映社工职业化发展水平,还可以建立领域社工和社区社工两类指标。领域社工外延宽泛,包含医务、禁毒、教育、老年、青少年、社区矫正等单项功能领域服务的持证社工;社区社工专指在社区服务中心从事综合性社工服务的持证社工。

(二)社会化

社会化有三个类型,一是民间组织。包括民办社工机构和社工人数占优的社会服务机构。前者带有劳务派遣的性质,一线社工工作场域不在本机构,社工机构不是社工服务的一线,一线社工在用人单位服务;后者则是社工属性的直接服务实体,社工服务场域在本机构,社工机构就是用人单位。值得注意的是高校主导的非注册登记组织,也属于民间组织类型。在这样的组织里,校方提供的资源很有限,主要是时间资源,经费靠教授自筹,教授带领学生开展社会工作。二是群团组织。群团组织是党联系群众的桥梁和纽带,虽然属于体制内,但性质是社会的,其资源与能级总体上比民间组织强。三是居委会。居委会或社区工作站设置社工岗位,是各地普遍做法。2013年北京市全面实施“万名社区工作者培训计划”,解决社会工作者专业知识和技能偏低的问题,全面提升基层社会工作人才的综合能力,具有行业标杆意义。

(三)专业化

专业化是多向度的概念,可从人才高地、人才洼地和人才补空空三个方面反映专业人才发展水平。建立技能大师及其工作室遴选、命名制度,是人才高地建设的主要标志;人才培训状况特别是分领域培训、支持性后台辅助人员培训,人才绩效工资制度,转介服务体系,预防和化解执业风险制度安排等反映人才洼地建设水平;社工人才填补空白或稀缺领域的状况,反映了人才填补空地建设的业绩。

(四)产业化

社会工作是一项特殊产业。从趋势看,不完全是政府付费的,社工行业的收入也来自企事业单位与个人,具有市场属性。专业社工服务具有三个性质,分别对应三个出资方:一是基本公共服务,受益人免费享受,由政府出资,目前国内社工先行地区主要采取政府购买服务的方式;二是非基本公共服务,即事业性服务,受益人按成本付费,由家庭出资;三是商业性服务,受益人完全付费,由企业或个人出资。一旦社工需求由企业和社会公众自发提出,市场机制将发生作用,带动社工领域的个性化消费,表明一个打破政府资金依赖的时代的到来。

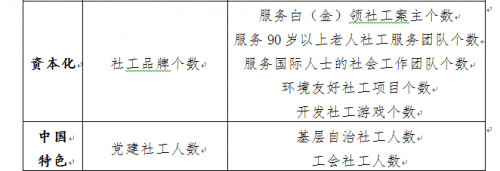

(五)资本化

专业社工是城市资本的有机组成部分,着眼城市发展的软实力建设,引入品牌培育方法,加快社工服务的品牌塑造和社工机构的品质管理。主要体现在5个方面:一是财富城市方面,社工不仅服务困难群体,也要服务财富创造者,主要是企业的金领、白领,尊重和保护他们创业的热情,解除他们的后顾之忧;二是文明城市方面,社工大力开展精神卫生和应急领域的专业社工服务,着力在社工引领义工方面实现制度化突破;三是低碳城市方面,将社工方法引入绿色就业、绿色消费、绿色公务、绿色商务、绿色出行等低碳生活方式,成为社工影响社会的主要载体;四是长寿城市方面,针对90岁以上老人,组建社工引领的综合性服务团队,逐步建立积极干预健康生活的社工手法,探索建立长寿生活的社工方式、方法、方案;五是国际化城市方面,探索建立服务国际人士的社会工作团队,逐步建立健全服务国际化社区的专业模式。

(六)中特化

社工是舶来品,其理论和实践经验主要源于西方国家(地区)。2003年以来,广大基层社工紧密结合本土国情,大力推进中国化改造,敢于创造无国际经验可循的社工新领域,在理论上积极探索“中国学派”,在实践中积极创造“中国解法”。一是党建社工,丰富党服务群众的方法与形式;二是基层自治社工,为居(村)委会直接选举、群众自我管理、自我服务和自我监督注入社工元素,搭建了社工桥梁,提升了社区居民服务管理水平;三是工会社工,积极扮演“既是帮助者又是制约者”的角色,为党建带工建和增强工会行动能力,日益发挥独立于工会和职工之外的第三方平衡与黏合作用;四是医务社工,针对中国特色的医患纠纷、工伤赔付难,大处方病、康复医疗滞后和综合医院过度服务等特定时期现象,开发了人本型医患沟通、媒体型资源整合、并进型服务等有效服务技术;五是监所社工,立足平安中国和法治中国的实际,从监管文化、犯罪亚文化、社区综治文化的交织点切入,适当调试了西方社工技术的侧重点与服务细节,改进了相关服务工具;六是城镇房屋拆迁社工,创新了中国式城镇化进程中的社工小组和个案工作方案,着力在“意见领袖”和“临场谈判”两个老大难问题上取得突破性进展,并探索了风评机制;七是全科社工,借鉴“全科医生”的思路,分别在社区服务和专线热线岗位上,尝试性开发“首问负责、一口承接、分口转介、社工引领、人才通贯”的全科服务机制以及“社会杂家、专业行家、资源E家”的全科社工胜任力模型。

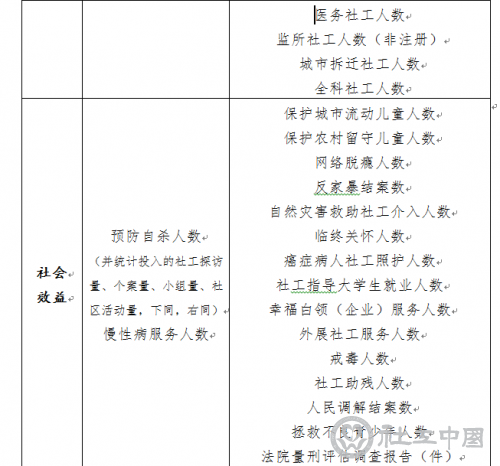

(七)社会效益

以受益人群的规模大小和服务性质,衡量社会效益,生成效益指标。通过设计和统计指标,客观反映社工领域人财物投入的导向,突出工作重点,测量和分析技术能级。指标设计宜直观化、精准化、可视化,能够反映群众热盼、党政关心、社会关注的民生项目,在社工介入后的工作成果,力求简单、全面、准确。

二、科学取数指标值

以“电子社工”运行体系为载体,设计“受益人视角”、“直观反映”、“自动提数”特征的新型社会工作统计指标体系。所谓“受益人视角”是相对于服务员视角而言,用受益百姓能够看得懂的语言描述工作成果,把工作成果转化为一目了然的公共信息;所谓“直观反映”是揭示专业数据背后的社会问题和社会发展进展状态,去除劳而无功的“带水”工作量,只把群众受益的活动真实反映出来;所谓“自动提数”是依托“电子社工”运行体系,由系统实时、自动提取咨询、个案、小组和社区等工作量,并在绩效指针受控下由系统自动识别有效工作量,避免人为造假,淡化主观色彩。

三、关于社工事业发展指标体系的胚胎设计

按照衡量社工事业发展的七个维度设计指标,选取最关键的、具有约束性的和最具代表性的指标作为“主要指标”,选取次要性、指导性、列举性指标作为“辅助指标”。关于约束性,专业持证社工人数是我国社工事业发展“十二五”规划内容之一,开发社工岗位数是民政部年度工作意见的内容之一,均具有约束性。关于代表性,党建社工最能代表中国特色,政府购买服务状况最能代表产业化(特殊)水平,特色工作室数量最能代表专业化水平,社工品牌最能代表资本化程度。关于社会效益维度,这里做两点特别说明,一是指标选取。选取性命攸关社会现象即自杀和惠及亿人的社工服务作为,主要指标;选取惠及千万人、百万人和特殊群体能级的社工服务作为辅助指标。二是工作量衡量刻度。将现行的社工探访量、个案量、小组量、社区活动量等指标作为二级循证性指标。强调循证性,有别于描述性,是对特定社会现象归类统计的结果。

(作者为社工中国网特约评论员)

本文为社工中国网特邀原创首发,版权所有,转载请注明出处。文章内容与观点仅代表作者本人,与网站无关。

已有0人发表了评论